Verano del ’96

Por Horacio Verbitsky

Por Horacio Verbitsky

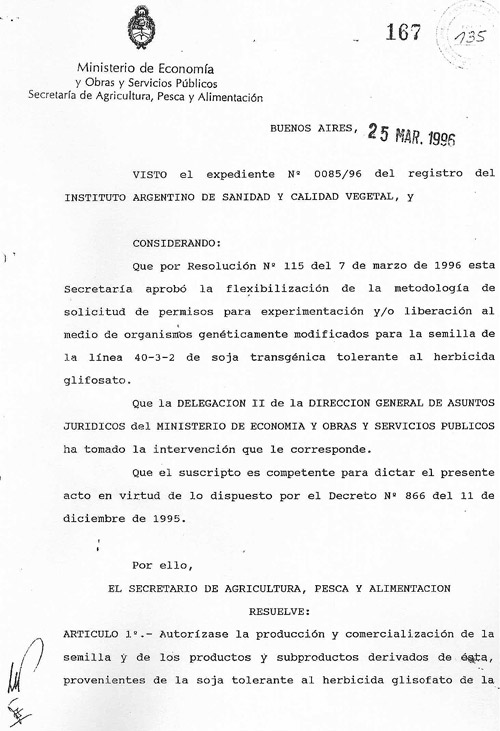

El expediente administrativo que fundamentó la autorización firmada en 1996 por Felipe Solá para introducir en la Argentina la soja transgénica de Monsanto resistente al herbicida glifosato tiene apenas 136 folios, de los cuales 108 pertenecen a informes presentados por la misma multinacional estadounidense. Ese trabajo está en inglés y en el apuro por llegar a una decisión predeterminada, la Secretaría de Agricultura ni siquiera dispuso su traducción al castellano. Se titula “Safety, Compositional, and Nutricional Aspects of Glyphosayte-tolerant Soybeans” y ocupa del folio 2 al 110 del expediente. Solá se apresuró a firmar la autorización apenas 81 días después de iniciado el expediente, el 25 de marzo de 1996, el mismo día en que los organismos técnicos plantearon serias dudas acerca de sus efectos sobre la salud y solicitaron informes sobre el estado de las autorizaciones en Europa. La resolución de Solá dice que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. Pero ese dictamen jurídico recién se firmó tres días después, el 28 de marzo. ¿Quién dijo que en verano decae la laboriosidad oficial?

Tiempo record

El subsecretario de Alimentos Félix Manuel Cirio informa el 3 de enero de 1996 al presidente del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (Iascav), Carlos Lehmacher, que le envía los documentos que Monsanto presentó a la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) en Estados Unidos, “para que inicie las tareas de análisis y evaluación de dicho material en lo concerniente a Bioseguridad para consumo humano y/o animal”. No hay en el expediente tal análisis ni evaluación, sólo requerimientos de información, que Monsanto no respondió. Sin embargo el 12 de enero el Iascav comunicó a Monsanto que consideraba la posible introducción en el mercado de la soja resistente al glifosato (folio 111). El 26 de enero, el Director de Calidad Vegetal del Iascav, ingeniero agrónomo Juan Carlos Batista agregó en otra nota a Monsanto que sería importante conocer la contestación de la empresa a las observaciones de la agencia estadounidense de drogas y alimentos, FDA (folio 113). Ante la falta de respuesta, Batista insistió el 9 de febrero: “De persistir interés por la prosecución del trámite, agradeceré nos remita lo solicitado” (folio 115). No era falta de interés sino de preocupación por el procedimiento administrativo que estaba asegurado en la más alta instancia. De allí el expediente salta al 25 de marzo con la firma de la resolución 167 de Solá, quien no necesitó ni tres meses para llegar a una decisión trascendente para la economía y la salud pública.

“Efectos no deseados”

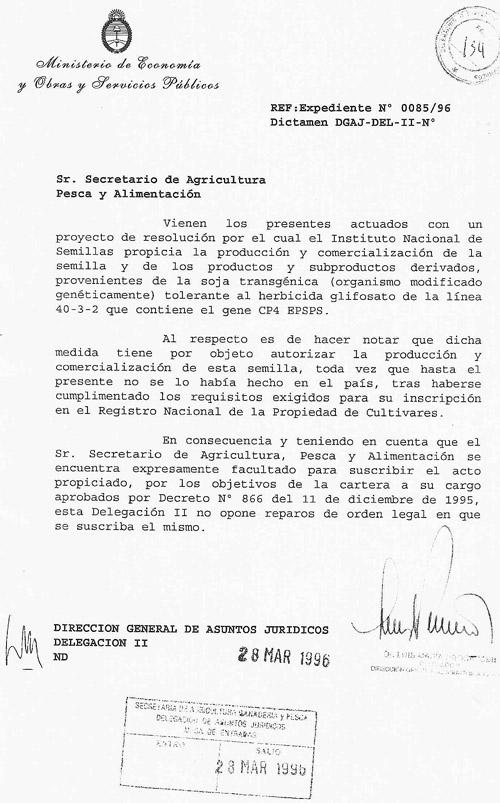

El apuro se intensificó en los últimos días: se violaron los procedimientos administrativos vigentes, se dejaron sin respuesta serios cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis solicitados. El 25 de marzo, el Coordinador del Area de Productos Agroindustriales del Iascav, Ingeniero Agrónomo Julio Pedro Eliseix, dirigió la nota PRAI 113/96 a su colega director de Calidad Vegetal del Iascav, Juan Carlos Batista. Le comunicó que antes de seguir con la evaluación del producto presentado por Monsanto era necesario establecer ciertos criterios de evaluación para organismos modificados genéticamente (OMG), en términos de Identidad y Nutrición y acerca de la “aparición de efectos no deseados”, como “alergenicidad, cancerogénesis y otras toxicidades”. También recomendó que la empresa garantizara “un correcto rastreo y recupero de la mercadería”, para poder rastrearla y recuperarla en caso de problemas. El mismo día, Batista pidió informes sobre la posibilidad de que Europa declarara la inocuidad de la soja transgénica como alimento y autorizara su importación. Estos pasos quedaron sin respuesta ya que ese mismo día Solá autorizó en apenas 24 líneas que constan en el folio 135 del expediente, “la producción y comercialización de la semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato”. Pero la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía recién dictaminó que Solá tenía facultades para suscribir ese acto administrativo el 28 de marzo, pese a lo cual el expediente le asignó dolosamente el folio 134. Es decir que el entonces secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación concedió la autorización tres días antes de contar con el visto bueno de su asesor jurídico y sin esperar respuesta a las observaciones de peligro de sus técnicos. También después de la firma de Solá, el mismo 28 de marzo, la presidente del Instituto Nacional de Semillas, Adelaida Harries, informa que la soja resistente al glifosato cumple con los requisitos de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. En el folio 140 del expediente consta un documento que debería haberlo iniciado. Una semana después de concedida la autorización, el ingeniero Batista envía al presidente del Iascav un escrito sin membrete, firma ni identificación del autor titulado “Organismos modificados genéticamente. Consideraciones para su Evaluación”. Dice que influirán en la calidad de vida de las próximas generaciones y que “este avance en caminos aún desconocidos, obliga a que sean desandados con prudencia”. Sus productos “deberían ser pasibles de estudios que garanticen no sólo los aspectos de impacto medioambientales y nutricionales sino, fundamentalmente, los referentes a seguridad e inocuidad”. Entre esos estudios menciona “absorción, distribución y biotransformación de sustancias químicas ‘in vivo’ o ‘in vitro’, ensayos experimentales de toxicidad en animales, de corto, mediano y/o largo plazo”, nada de lo cual se hizo aquí. Estas gravísimas irregularidades deberían acarrear la nulidad de la resolución como acto lícito, arrojan tardía luz acerca del vicio de origen de la mayor transformación económico-social y política producida en el país en las últimas décadas y explican que Solá sea uno de los portavoces del bloque agrario que ahora intenta subordinar a sus intereses al conjunto de la sociedad argentina.

Solá invocó el 25 de marzo un dictamen jurídico que por entonces no existía. Recién se firmó tres días después.

Amenazas a un científico

Algunos de esos estudios recién se están haciendo ahora. Según el que realizó el investigador Andrés Carrasco, reproducido aquí hace dos semanas por el periodista Darío Aranda, el glifosato en dosis muy inferiores a las que se emplean en la agricultura produce gravísimas alteraciones embrionarias. El doctor en medicina Carrasco, de 63 años, trabaja desde hace casi treinta en desarrollo embrionario, fue presidente del Conicet y es Subsecretario De Innovación Científica y Tecnológica del Ministerio de Defensa. Realizó el experimento en su laboratorio de embriología molecular, con sede en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la Facultad de Medicina, en la Universidad Nacional de Buenos Aires. La difusión de su estudio dio lugar a virulentas reacciones del lobby agromediático. Comenzó con una nota en Clarín de Matías Longoni, uno de los principales colaboradores del ex director del INTA y lobbysta sojero Héctor Huergo en el suplemento Clarín Rural, quien lo descalificó como “un supuesto estudio científico”. Siguió con una nota en La Nación, sobre un “estudio de supuesta validez científica”. Clarín está asociado con La Nación en la feria anual Expoagro, en torno de la cual se realizan cada año negocios por no menos de 300 millones de dólares vinculados con los productos transgénicos y sus encadenamientos económicos. A mediados de esta semana Carrasco fue víctima de un acto intimidatorio en la propia Facultad de Medicina, donde cuatro hombres llegaron hasta su laboratorio e increparon a una colaboradora de Carrasco. Dos de ellos, que parecían “muy nerviosos y exaltados”, se presentaron como miembros de la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos y se negaron a dar sus nombres. Los otros dos dijeron ser abogado y escribano. En ausencia de Carrasco interrogaron a la investigadora y exigieron ver “los informes, los experimentos”, para lo que carecían de cualquier título. Dejaron una tarjeta del estudio Basílico, Santurio & Andrada a nombre del abogado Alejandro Felipe Noël. El decano de la Facultad de Medicina se solidarizó con Carrasco y le ofreció el asesoramiento del área jurídica de la facultad. Cuando desde la facultad llamaron al estudio para verificar la existencia del abogado recibieron la respuesta de que no estaba. Carrasco no oculta su indignación por la presencia amenazante de estas personas, que “no tienen derecho a hacer interrogatorios en un ámbito académico. Trataron de convertir en delito la difusión de mi trabajo, con una virulencia y agresividad enormes”. Por la noche encontró en el contestador de su teléfono insultos a “este señor que no quiere mostrar el informe”. Carrasco explica: “Si yo sé algo no me voy a callar la boca. En todo caso pongo en juego mi prestigio entre mis pares. Si lo que digo es falso, yo resultaré perjudicado, si es verdad, compartamos los beneficios de saber”. El 16 de abril esa cámara (Ciafa) y la de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) dijeron en una declaración conjunta que para el Senasa el principio activo glifosato en su uso normal está dentro del grupo de activos de menor riesgo toxicológico y se lo utiliza con éxito en todo el mundo. Aprobado por los organismos de protección ambiental de Estados Unidos y Europa, se comercializa en más de 140 países. Agregan que no presenta efectos nocivos sobre la fauna, la microfauna ni la salud humana, ni tiene efectos inaceptables para el ambiente.

Todos nos beneficiamos

El dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda Luis D’Elía dijo a este diario que durante una reunión propiciada por el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, Huergo le sugirió que recibiría beneficios económicos si colaboraba con la reducción de las retenciones a la exportación de la soja de laboratorio. El diálogo ocurrió en noviembre de 2007, cuando el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner elevó la alícuota del 27 al 35 por ciento, es decir varios meses antes de que la presidente CFK y el ministro de Economía Martín Loustau implantaran las retenciones móviles. D’Elía dice que el encuentro se produjo cuando él había renunciado a la Comisión Nacional de Tierras y su relación con el gobierno nacional parecía quebrada, a raíz de sus declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente. Buzzi, con quien en 2001 había formado parte del Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), le pidió que lo acompañara a una entrevista en los estudios de Canal Rural, con el ingeniero Huergo, y luego los tres fueron a desayunar. Buzzi le dijo que Huergo era “un fenómeno” y que podía ayudarlos a financiar toda la actividad a favor de las reivindicaciones de la Federación. Esos reclamos que D’Elía apoyaba, contra la concentración y la extranjerización de la tierra y a favor de una nueva ley de arrendamientos, no aparecieron en la conversación. “Me fui dando cuenta de que el punto principal que planteaban era la rebaja de las retenciones a la soja. Querían el apoyo de los movimientos sociales para eso”, dice D’Elía. Agrega que Huergo le guiñó un ojo mientras le decía: “Hay que defender la soja y con la soja tenemos que ganar todos, ¿me entiende?”. D’Elía concluye: “creyeron que como estaba mal con el gobierno me sumaría. Pero conmigo se equivocaron”.

La soja y el dengue

Un trabajo reciente del ingeniero agrónomo Alberto Lapolla vincula la epidemia de dengue con la sojización. Desde hace años se advierte una invasión de mosquitos de las especies Aedes y Culex en lugares del país y épocas del año inhabituales, como la pampa húmeda mucho más allá del verano. En 2008, la invasión se extendió hasta mayo, pese al descenso de la temperatura. Ya en 2007 y 2008 hubo casos de fiebre amarilla en Bolivia, Paraguay, Brasil y el Norte argentino, que entonces se adjudicaron a viajeros, porque es confortable pensar que el mal siempre viene de afuera. Con la epidemia de dengue de este año se hizo evidente que la invasión incluía al temible Aedes aegypti, vector de la fiebre amarilla y el dengue. El estudio de Lapolla señala la equivalencia del mapa de la invasión mosquitera con el de la República Unida de la Soja, según la definición de la multinacional Syngenta: Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, donde el poroto transgénico de Monsanto se fumiga con el herbicida glifosato, y sus compañeros de ruta, 2-4-D, Atrazina, Endosulfán, Paraquat, Diquat y Clorpirifós. Todos los venenos mencionados “matan peces y anfibios, sapos, ranas, escuerzos, etc., es decir los predadores naturales de los mosquitos, de los que se alimentan tanto en su estado larval como de adultos”. Esto se comprueba en “la casi desaparición de la población de anfibios en la pradera pampeana y en sus cursos de agua principales, ríos, arroyos, lagunas y bosques en galería, así como el elevado número de peces que aparecen muertos o con deformaciones físicas y graves afectaciones en su capacidad reproductiva”, como han informado reiterados estudios e investigaciones. A esto debe sumarse la deforestación en las áreas boscosas y de monte del Noreste y el Noroeste, que destruyó su equilibrio ambiental, “liquidando el refugio y hábitat natural de otros predadores de los mosquitos, lo cual permite el aumento descontrolado de su población”. Hace dos semanas visitó la Argentina la periodista francesa Marie-Monique Robin para la presentación de su libro El mundo según Monsanto, recién traducido al castellano. La ministra de Salud Graciela Ocaña la invitó a conversar, pero no pudo asistir a la cita porque fue llamada desde la presidencia por la irrupción de la epidemia de dengue. En su lugar, la audiencia se realizó con el secretario de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias, Licenciado Alberto Hernández. “Fue muy simpático y amable, pero no tenía la menor idea del tema. Al punto que me preguntó por qué había tantas fumigaciones”, fue el azorado comentario de la investigadora.